图像传感器的尺寸到底指的是啥?

来源:深圳市凯茉锐电子科技有限公司2025-08-26

在咱们聊 CMOS 图像传感器尺寸之前,咱们先弄清楚一个最基础的概念:你平时听到的 1 英寸、1/2.3 英寸这些,到底是指什么?很多人第一反应就是:“哦,这是传感器的对角线长度吧?”

但实际上,它并不是传感器的实际物理尺寸,而是一种历史遗留下来的、有点让人迷惑的命名方式。这个命名起源于摄像机,早期的摄像管有一个圆形的感光区域,后来人们就习惯用这个感光区域的直径来给它命名。所以,所谓的1英寸、1/4 英寸,都源于一个叫 “视频管英寸” 的标准。当时摄像管的玻璃外壳直径用英寸来标注,而感光区域的对角线长度和这个英寸值有一个固定的换算关系:感光区域对角线长度 = “视频管英寸”值 × 2/3。

我们知道1英寸等于 25.4 毫米。但是1 英寸的传感器,它的靶面(即有效感光区域)对角线长度并不是25.4mm,而是 25.4×2/3≈16.93 mm。1/4 英寸的传感器,靶面对角线长度是 25.4×1/4×2/3≈4.23 mm。当然这个数值不是绝对的,而是在这个数值上下浮动,不同的厂家和型号可能会有微小差异。所以这个换算关系就是为什么它们的命名和实际尺寸看起来对不上号的原因。这就像是鞋子的尺码,你穿的42码鞋子,鞋长可不是42厘米,它只是一个标准代号。所以,这个尺寸也被称为光学格式(Optical Format),它主要描述了传感器靶面的大小。

需要特别注意的是:

有效感光区域(Imaging Area):这是真正用来感光的区域,也叫靶面尺寸。我们说的“1英寸”就是指这个区域。

传感器芯片尺寸(Die Size):这是整个硅片的大小,包含了感光区域、旁边的电路、引脚等等。芯片尺寸通常比靶面尺寸要大一圈。

封装尺寸(Package Size):这是指将芯片封装起来后,整个模组的大小,包含了芯片、玻璃、外壳、引脚等。

一、那它到底多大?

如何得到感光区域的长和宽?

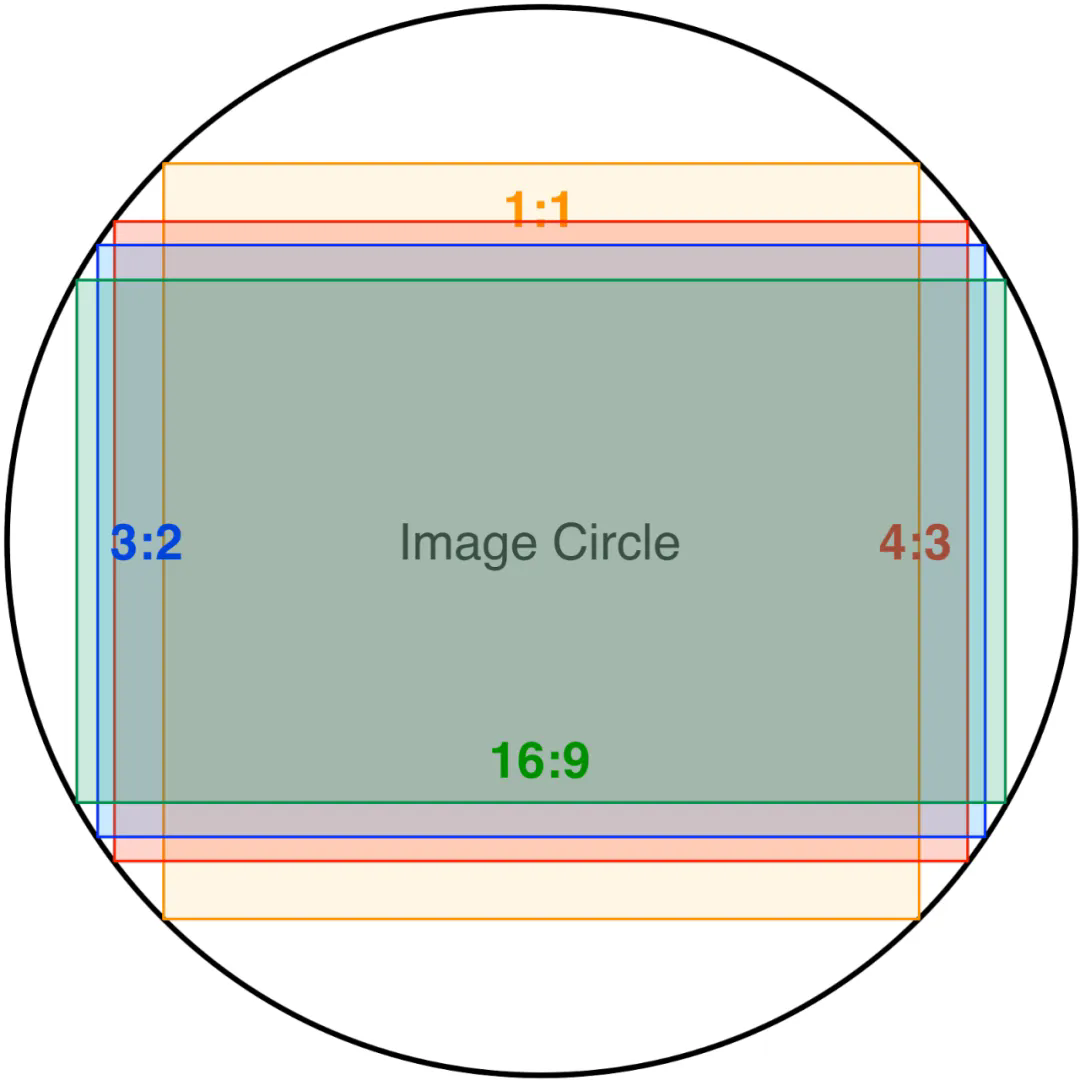

感光面积的尺寸长宽比,在行业内通常是 4:3 或者 3:2。由于4:3是一种非常常见的比例,我们就以此为例进行计算。

“1/4英寸”对应的是一个对角线长度为4.5mm的感光区域。因此对角线长度为4.5mm,长为 L,宽为 W,且 L:W=4:3。根据勾股定理,我们可以得到:

4.5²=L²+W²=(4x)²+(3x)²

x=0.9

现在,我们可以计算出传感器的长和宽:

长 (L) = 4x=3.6mm

宽 (W) = 3x=2.7mm

最后,计算感光面积:

感光面积 = L×W≈3.6×2.7≈9.72mm²

因此以此类推,其他常见的尺寸也有对应的实际物理尺寸:

1/3英寸:对角线约6mm,面积约14.2mm² (4.8mm x 3.6mm)

1/2.3英寸:对角线约7.7mm,面积约28.5mm² (6.2mm x 4.6mm)

1/1.7英寸:对角线约9.5mm,面积约43mm² (7.6mm x 5.7mm)

1英寸:对角线约16mm,面积约116mm² (13.2mm x 8.8mm)

APS-C:对角线约28mm,面积约370mm² (23.5mm x 15.6mm)

全画幅:对角线约43.3mm,面积约864mm² (36mm x 24mm)

记住,这个数字越小,如1/4英寸,代表的实际感光面积也越小。

再来看像素尺寸的计算

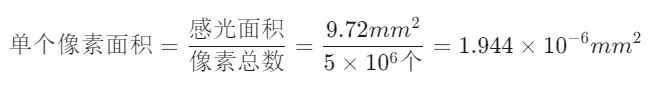

假设 1/4英寸 的传感器有 500万像素(即5M)。

单个像素的面积就是:

也就是 1.944μm²。

单个像素的边长就是√1.944 ≈1.39μm。

如果你把像素数增加,在1/4英寸上做到1200万像素,那么单个像素的尺寸就会变得更小,画质也会受到影响。

这就是为什么说,CMOS传感器的性能,是一个综合考虑尺寸、像素总数和单个像素大小的结果。并不是像素越高,画质就一定越好。

二、从靶面到像素:尺寸和画质的内在联系

靶面尺寸,也就是传感器的感光区域大小,是影响画质的决定性因素。

我们可以把传感器想象成一个装水的盆,而像素就是盆里的一个个小格子。

靶面尺寸:决定了盆的大小。盆越大,能装下的水(光线)就越多。

像元面积:决定了每个格子的大小。在总格子数(分辨率)一样的情况下,盆越大,每个格子就越大。

分辨率:就是格子的总数量。

举个例子: 同样是1200万像素,一个1英寸的传感器和一个1/2.3英寸 的传感器。

1英寸传感器的“盆”更大,每个“格子”的面积也更大,能收集更多的光子。

1/2.3 英寸传感器的“盆”更小,为了凑齐1200万个“格子”,每个格子的面积就会小得多。

在光线充足时,两者差别不大。(虽然大像素在动态范围、色彩深度上通常仍有优势)。但在弱光环境下,光线不足时(不等于“全画面都均匀地暗”),那小格子的“光桶”在较强光点(如灯光)处很快就会装满,导致溢出(饱和),而在那些非常暗的区域(比如阴影里的墙壁),光线极其微弱。则会因为收到的光子太少而无法准确判断,产生噪点。但大格子的“光桶”因为能装下更多的光子,图像信号更强,信噪比更高,画面也就更纯净。

因此,靶面尺寸越大,像元面积通常也越大,成像质量越好,尤其是在弱光环境下。这就是为什么专业相机(全画幅、APS-C)在拍摄夜景、室内灯光环境等弱光场景时,既能保持暗部干净,又能让灯光、窗户等高光部分保持丰富细节,而手机(小传感器+小像素)拍同样的场景,暗部可能噪点明显,亮部则常常过曝成一片,丢失所有细节。

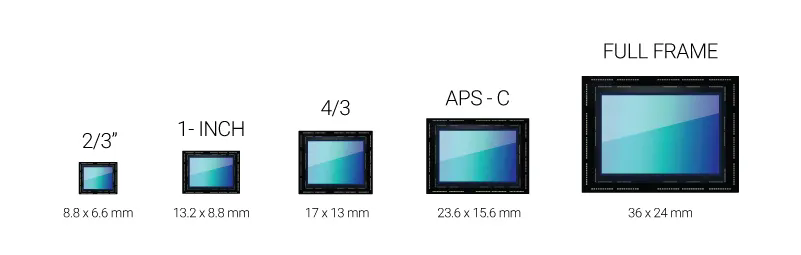

三、不同尺寸传感器的应用和需求

传感器尺寸对应用场景的影响非常大,我们可以从大到小来聊:

全画幅(Full Frame)/中画幅:通常用于专业单反、无反相机。尺寸最大,感光面积大,画质最好,能拍出更纯净、细节丰富的照片,适合专业摄影师、广告拍摄等对画质要求极高的场景。

APS-C/M4/3:用于入门级单反、高端无反相机。画质比手机好很多,但机身和镜头体积比全画幅小,是平衡了便携性和画质的理想选择。

1英寸、1/1.7英寸:常用于高端卡片机、无人机。比如大疆的无人机就有很多用1英寸传感器。它们在画质和体积上做了很好的平衡。

1/2.3英寸、1/2.5英寸:这是绝大多数智能手机和运动相机的主流尺寸。比如很多主流手机的广角主摄都是这个尺寸。它们体积小、功耗低,能塞进轻薄的设备里。

1/4英寸、1/5英寸:更小的传感器,通常用于安防监控摄像头、门铃、内窥镜、行车记录仪等对体积要求极其严格,但对画质要求相对不那么高的场景。它们追求的是低功耗、小体积、低成本。

四、算一笔账:一片晶圆能产出多少芯片?

传感器尺寸不仅仅影响成像质量,也直接关系到它的制造工艺、良率和最终成本。

制造工艺和结构:

大尺寸传感器:由于感光面积大,像素也多,对工艺的良率要求非常高。一个小小的缺陷,比如坏点,就会影响整个芯片。为了获得高良率,制造难度更高,需要更精密的设备和更复杂的工艺。同时,大的传感器更容易受到晶圆边缘效应的影响,良率相对更低。

小尺寸传感器:可以在同一块晶圆上切割出更多芯片,每个芯片的面积小,单个缺陷影响的芯片数量少,整体良率相对更高,制造难度和成本都更低。

成本:

大尺寸传感器:成本比较高,主要是因为晶圆利用率低。一块8英寸或12英寸的晶圆,能切割出的全画幅传感器数量非常有限,甚至可能只有几十个。

小尺寸传感器:成本低得多。因为利用率极高。比如,一个1/4英寸的CMOS传感器,在一块8英寸(约200mm直径)的晶圆上,可以切割出上千个芯片。8英寸晶圆的面积:π×(100mm)2≈31415.9mm²。假设1/4 英寸传感器的实际芯片尺寸(包含封装和测试区域)大概是 4mm×5mm=20mm²。那么理论上一块晶圆能切割出的芯片数量约为:31415.9÷20≈1570 颗。当然,这只是一个粗略的估算,实际还会受晶圆边缘、测试区等因素影响,但数量级是巨大的。

进一步地,我们也可以看看不同尺寸的芯片,在不考虑封测、边缘损耗和切割道的情况下,理论上能产出多少个。

传感器尺寸 | 感光面积 | 理论产出数量 |

1/4英寸 | ≈9.2mm² | 约3100个 |

1/2.3英寸 | ≈38mm² | 约750个 |

1英寸 | ≈132mm² | 约210个 |

全画幅 | ≈864mm² | 约30个 |

当然这也只是个粗略的数值,方便直观地展示为什么尺寸越小,成本就越低。一片晶圆的制造成本是相对固定的,能切割出的芯片数量越多,分摊到每个芯片上的成本就越低。这也是为什么 1/4 英寸的传感器可以做到几块钱,而全画幅的传感器动辄上千块钱。当然,实际的良品数量还会受到良率的影响,尺寸越大,良率通常也越低,这会进一步拉高单个芯片的成本。

良率:

良率(Yield):指的是合格品数量占总生产数量的比例。

小尺寸传感器:由于芯片小,遇到缺陷的概率低,所以良率通常很高,可能达到95%以上。假设良率为 95%,那么每块 8 英寸晶圆可以得到1/4英寸的CMOS传感器约 1570×0.95≈1491颗良品芯片。

大尺寸传感器:如果晶圆上有几个缺陷,很可能就报废几个大尺寸芯片,所以良率通常比小尺寸低得多。

所以尺寸越小,对晶圆的利用率越高,制造成本越低,良率也越高。

但是传感器的成本绝不是由一个因素决定的,而是多重因素交织在一起的结果。简单来说,它就像一个复杂的等式,尺寸只是其中一个重要变量。

就好比为什么我们又会感觉到一些小尺寸传感器会很贵呢?这通常不是因为尺寸本身,也不是因为它本身制造成本高,而是因为它所承载的顶尖技术和研发成本高。就像一件定制的高级衬衫,它的面料可能不比普通衬衫贵多少,但它的价值在于剪裁、设计和品牌。

因此,大尺寸的贵,是物理制造层面的成本。而小尺寸的贵,是技术研发层面的成本。两者在成本逻辑上完全不同。这也就解释了为什么同属于小尺寸传感器范畴,一块1/4英寸的监控摄像头传感器可以卖得很便宜,而一颗1/1.3英寸的旗舰手机传感器却价格不菲。

相关资讯

- 2026-02-06

- 2026-02-05

- 2026-02-04

- 2026-02-03

- 2026-02-02

- 2026-01-30

13798538021

13798538021