简单的解释镜头的光学成像原理与弥散圆、景深的问题

来源:深圳市凯茉锐电子科技有限公司2025-07-17

本文以简单的凸透镜的形式总结了镜头的成像原理,并引出成像公式、对焦清晰度及其背后的弥散圆和景深的问题,通过对以上问题的学习和理解就能够建立对镜头如何实现成像的完整概念。

在基础的光学系统中,单片的平凸透镜可以认为是最极简的镜头形式。因此要完整的理解镜头的成像原理,可以先从平凸透镜是如何成像开始。

凸透镜的结构与光学成像规律

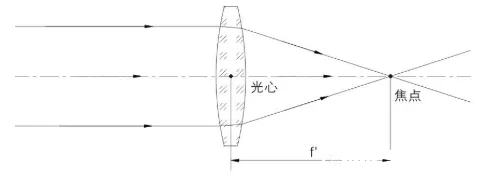

凸透镜是中央厚、边缘薄的透明光学元件,常见形式包括双凸、平凸和凹凸(正弯月形)这三种形式。对于凸透镜而言,其核心光学参数包括光心(也就是透镜的几何中心O)、主光轴(连接两球面球心的直线)和焦点(所有平行光折射后的会聚点F)。

对于凸透镜的成像原理的解释来讲,最关键的是以下两条光路规律:

• 所有通过光心的光线不发生折射。

• 所有平行与主光轴的光线,经过折射后汇聚在焦点。因为光路的可逆性,因此通过焦点的光线,经过凸透镜折射后平行于主光轴。

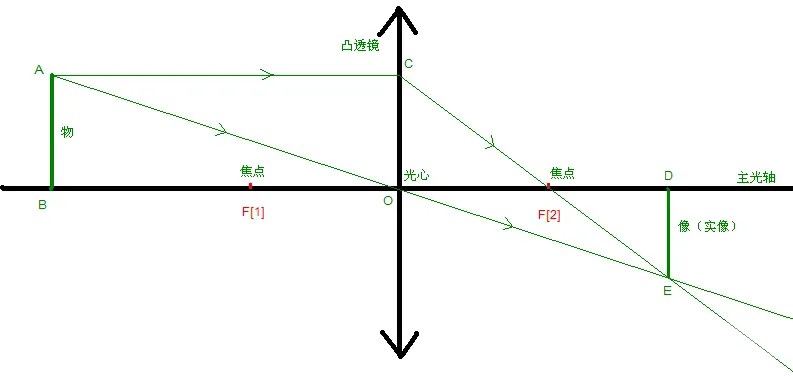

基于以上两条光路规律,解释凸透镜的成像原理如下:

• A点发出的平行光线在镜头的C点经过折射以后,在镜头的另一侧通过焦点。

• A点发出的过镜头光心的光线,在通过镜头的时候不会发生折射,而是会直射进入镜头的另外一侧。

• 根据以上两条折射光线和直接光线的焦点,就可以判断A点发出的光线经过凸透镜的折射后在另外一侧的E点聚焦。

• 那么同样的道理,AB物体通过镜头的折射后就会在DE的位置聚焦成像。

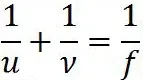

以上就是简化的凸透镜的成像原理。从以上解释中可以看到,在镜头参数确定的情况下,AB与镜头之间的距离(物距,即上图中的OB)就直接决定了其通过镜头成像位置与镜头之间的距离(像距,即上图中的OD)。这个结论就对应以下成像公式(物距u、像距v与焦距f):

那么根据以上的成像公式,在焦距一定的情况下,物距位置的变化,也就会影响其像距的变化。

总结起来就是:物距不同,其通过镜头成像的像距也是不同的。

以上都是初中物理的凸透镜镜头成像知识,没有多大理解上的难度。但问题是:对于一个摄像头产品,镜头的参数是固定的(暂不考虑变焦和变光圈镜头),镜头与图像传感器的位置是固定的,即成像公式中的焦距f,像距v是固定的,那么也就意味着物距u肯定也是固定的。难道对于一个定焦摄像头而言,只能用于拍照物距固定的物体吗?这怎么可能呢?

以上问题的答案当然是不可能的,这就要引入景深和弥散圆的问题。

弥散圆与景深

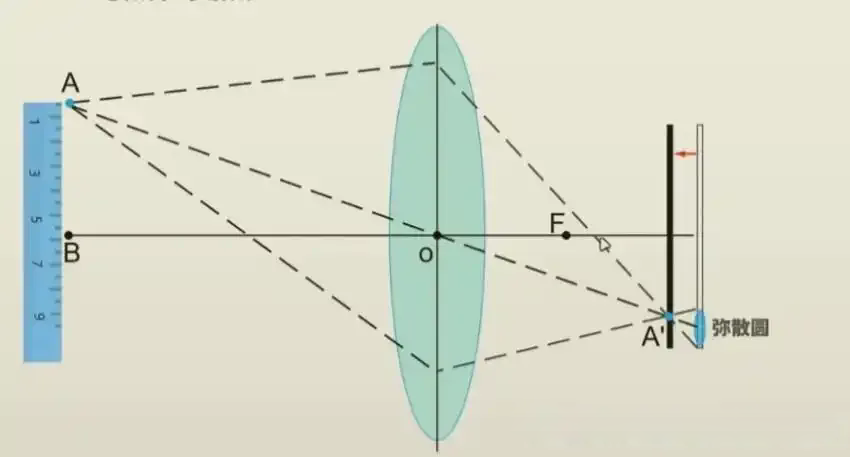

首先看一下,当镜头参数(即镜头焦距f)以及镜头与物体之间的距离(即物距u)固定的情况下,图像传感器距离镜头位置在其理论像距v为中心的一定范围移动时,成像会发生什么变化:

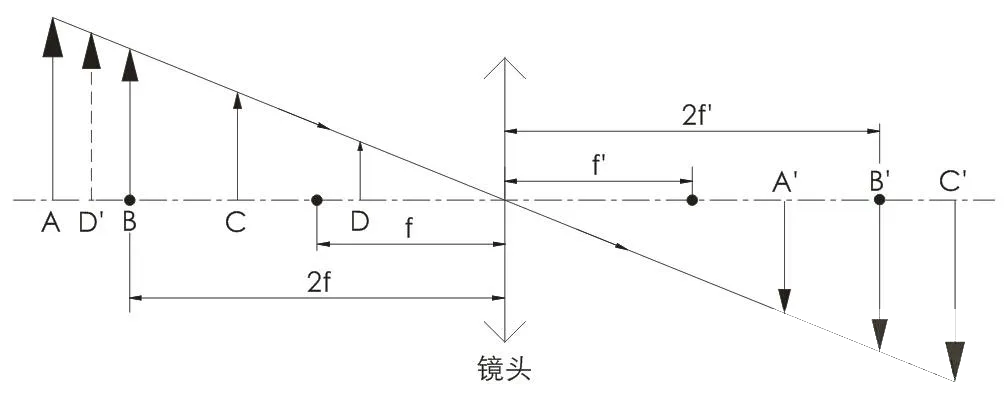

从上图可以看到,在物距u和焦距f固定的情况下,A点的像距理论上是在A‘位置上。而如果图像传感器的位置并没有A'所在位置而是向后移动一点的话,A点的成像就不再是一个聚焦的点,而成了上图所展示出来的弥散圆。具体来讲,就是A点在图像传感器上的成像变模糊了!

同样的道理,如果镜头的焦距f和镜头与图像传感器之间的像距v固定,而物距发生变化的话,实际上只有在成像公式成立的A点在图像传感器上的成像是绝对清晰的,其他距离的物体在图像传感器上的成像都存在弥散圆效应所导致的模糊问题。

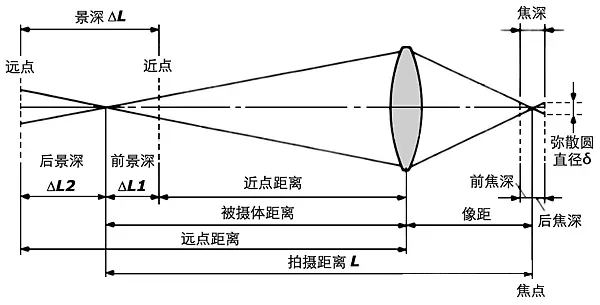

只不过,因为人眼和图像传感器对于图像分辨率的分辨能力,容忍一定直径的弥散圆(也就是模糊效应)的存在,因此,即使物距偏离了焦点平面,只要其弥散圆直径≤容许值,人眼仍认为成像是“清晰的”。

以上就是理解镜头成像时,一定距离范围内的物距(实际上也就是所谓的景深)都能够在图像传感器上清晰成像的原因所在:即正是因为人眼和图像传感器对弥散圆有一定容忍程度,所以才有了景深的存在。

如上所述,正是因为对于弥散圆的容忍,镜头的成像才存在景深的概念。因此,如下图所示,在物距的前景深和后景深距离范围之内的物体,通过镜头后的成像像距就在前焦深与后焦深之前,其在焦平面上的成像点的弥散圆直径在可容忍的指标范围之内,因此,可以认为前景深和后景深距离范围之内的物体在焦平面上的成像都是“清晰”的。

最后

实际上早期的镜头都是由这样的单片凸透镜构成的。只不过因为这种形式的凸透镜清晰度不佳,又会产生色差像差,所以现代镜头都是由多片凹凸透镜片所组成的复式透镜组合,以此来纠正各种像差和色差,并且还对镜头加膜处理(Coating)以增加进光量,减少耀光,从而使得通过镜头成像的影像素质大大提升。

不过整体来讲,无论是单片凸透镜,还是更现代的复式透镜组合,其成像原理都是相通的。

相关资讯

- 2025-09-03

- 2025-09-02

- 2025-09-01

- 2025-08-29

- 2025-08-28

- 2025-08-27

13798538021

13798538021